根據教育部的數據,2023年我國幼兒園數量爲27.44萬所,在園兒童人數4092.98萬人,學前教育毛入園率達到91.1%。可以說基本做到了人人有學上,有書讀。

但在封建王朝時期,無論是讀書,還是上學都是一件奢侈的事情。大部分平民兒童無緣學堂,只能獲得來自長輩的生活經驗。有資格進入古代版幼兒園的,大都是官宦貴族子弟。

根據《禮記·王制第五》記載,“有虞氏養國老于上庠,養庶老于下庠。夏後氏養國老于東序,養庶老于西序。殷人養國老于右學,養庶老于左學。周人養國老于東膠,養庶老于虞庠”。“庠”、“序”、“學”、“東膠”等都是當時的學校機構。

夏商周時期皇室子女的教育都是由國老(告老退休的重臣)、庶老(告老退休的士人)來教導的。而到了西周時期,統治者非常在乎兒童的教育,在此基礎上建立了古代幼兒園的雛形——孺子室。孺子室設專人負責幼兒教育:子師、慈母和保姆。

子師主要是教育幼兒善良懂得是非大道;慈母負責審視孩子們是否被欲望左右,壞了其本性;保姆照顧孩子的飲食起居。她們跟皇子、宗室子弟們居住在一起,沒有特別事情不允許跟他人往來。

邸第,是中國第一個具有教育性質的慈幼機構。東漢安帝元初六年(119年),鄧太後下诏:“征和帝弟濟北、河間王子男女年五歲以上四十余人,又鄧氏近親子弟三十余人,並爲開邸第,教學經書,躬自監試。尚幼者,使置師保,朝夕入宮,撫循诏導,恩愛甚渥”。

一方面是讓皇家子弟早日學會治國安邦,另一方面教育王公貴胄的子弟們不要奢侈淫逸,不學無術。邸第確立了教育宗旨、管理制度和教學內容,對于後世教育界來說具有裏程碑式的意義。

太平天國時期則出現了最早的兒童啓蒙教育管理機構——娃崽館,後易名爲“育才館”。娃崽館將太平軍官員及轄下的子侄輩,送入館內集中管理教育,學習太平天國自編的幼學教材。這是南京曆史上第一個官辦的兒童啓蒙教育管理機構。

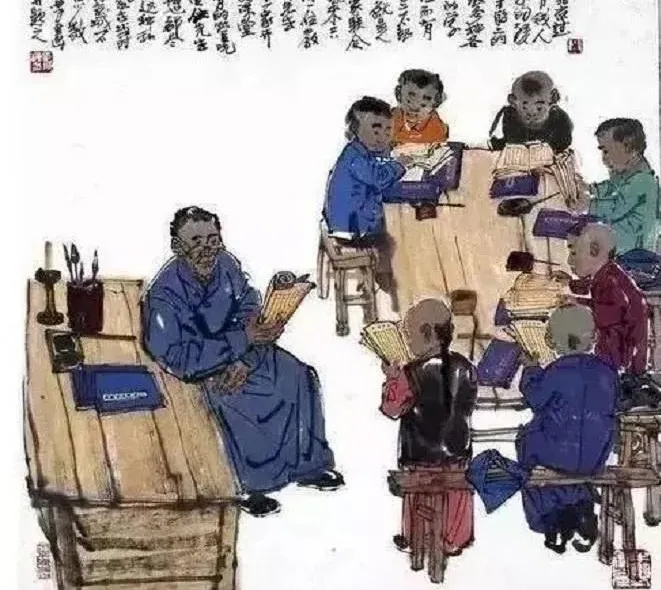

除此之外,古代官學體系中基本不存在針對兒童的啓蒙教育。因而民間的兒童啓蒙大都由私塾承擔。私塾又稱家塾、塾館,是中國古代社會開設于家庭、宗族或鄉村內部的民間幼兒教育機構。它以儒家思想爲中心,教導的學生下至四五歲,上至二十幾歲,采取因人而異的教育方式,課目設置分爲啓蒙、中期、後期三個階段。

私塾以外也存在一些慈幼機構。但這些慈幼機構與如今以教育爲目的的幼兒園相差甚遠,更接近如今的孤兒院等社會福利機構。

史書有記載的第一次政府大規模創辦慈幼機構在北宋時,中央和地方性政府成立了兩大類育幼場所:第一類是慈幼局,第二類是舉子倉。

慈幼局主要收養棄嬰。《宋史‧理宗本紀》載:“癸亥,诏給官田五百畝,命臨安府創慈幼局,收養道路遺棄初生嬰兒,仍置藥局療貧民疾病。”舉子倉更偏向慈善基金會,補貼貧寒家庭教養子女。《宋丞相忠定趙公墓志銘》有記載“民俗,生子往往不舉。公創舉子倉,凡貧不能舉子者.以書其孕之月而籍之.及期.官給之米.而使舉其子.所全活甚衆。”宋代時對孤幼的救濟呈現制度化、普遍化、專業化的特征,遠遠領先于當時的世界。

綜上所述,古代雖然沒有現代意義上的“幼兒園”這一概念,但已經存在爲兒童提供早期教育和照顧的機構。這些機構體現了古代社會對兒童教育的重視,也呈現出分布不均,水平不一的發展特點。