自古以來,月球作爲地球的唯一天然衛星,始終以其神秘的面紗吸引著人類的目光。從古代的仰望星空,到現代的太空探索,人類對于月球的探測與研究經曆了漫長而精彩的曆程。

20世紀中期,冷戰背景下的太空競賽爲人類探索月球提供了強大的動力。前蘇聯和美國分別開展了大規模的月球探測任務。1959年,前蘇聯成功發射了“月球2號”探測器,成爲人類曆史上首個撞擊月球表面的航天器。隨後,前蘇聯陸續發射了多個月球探測器,完成了繞月飛行、著陸月球、無人駕駛月球車探測等一系列重大成果。這些探測器的成功發射和返回,不僅展示了人類航天技術的飛速發展,也爲後續的月球探測和研究提供了寶貴的經驗和數據。

與此同時,美國也在月球探測領域取得了舉世矚目的成就。1968年,美國成功完成了首次載人繞月飛行任務,宇航員們親眼目睹了月球的壯麗景色。1969年,阿波羅11號成功實現了人類首次登陸月球的壯舉,宇航員阿姆斯特朗和奧爾德林在月球表面留下了人類的足迹。這一曆史性的時刻,標志著人類探索月球的新紀元正式開啓。

隨著科技的不斷進步,人類對月球的探測與研究也越發深入。中國的嫦娥系列探測器就是其中的佼佼者。自2007年起,中國陸續發射了嫦娥一號、二號、三號等探測器,對月球進行了全面的探測和研究。嫦娥一號成功實現了繞月飛行,獲取了大量關于月球表面的圖像和數據;嫦娥二號則進一步深入探測,爲後續的登月任務提供了重要的參考;嫦娥三號更是實現了月球軟著陸,並釋放了玉兔月球車,在月球表面進行了深入的勘查和研究。

除了中國和美國,其他國家也在月球探測領域取得了不俗的成績。例如,印度和俄羅斯也相繼發射了月球探測器,對月球進行了不同程度的探測和研究。這些國際間的合作與競爭,推動了人類月球探測技術的不斷進步和創新。

在探測的同時,人類對于月球的研究也取得了豐富的成果。通過對月球表面樣本的分析,科學家們發現了月球表面的地貌特征、岩石成分以及月球內部的結構等信息。這些研究不僅揭示了月球的形成和演化曆史,也爲人類進一步探索太空提供了重要的參考。

此外,月球上可能存在的水資源也是當前研究的熱點之一。最新的研究表明,月球上可能存在水冰,這些水冰可能存在于月球的極地區域或陰暗處。這一發現爲人類未來在月球上建立長期居住基地提供了可能性,也引發了人們對于月球資源開發的想象和期待。

盡管人類在月球探測與研究方面取得了顯著的成就,但月球的奧秘仍然遠未完全揭開。月球的起源、內部結構、地質活動等問題仍然需要進一步的研究和探索。同時,隨著科技的不斷發展,人類對于月球的探測和研究也將進入一個新的階段。

近年來,隨著太空探測技術的飛速發展,我們得以窺見月球的更多秘密。令人驚訝的是,探測器傳回的數據顯示,月球正在經曆一個緩慢但持續的收縮過程,通俗地說,就是月球正在變小。這一發現引發了科學界的廣泛關注,究竟是什麽原因導致了月球的縮小呢?

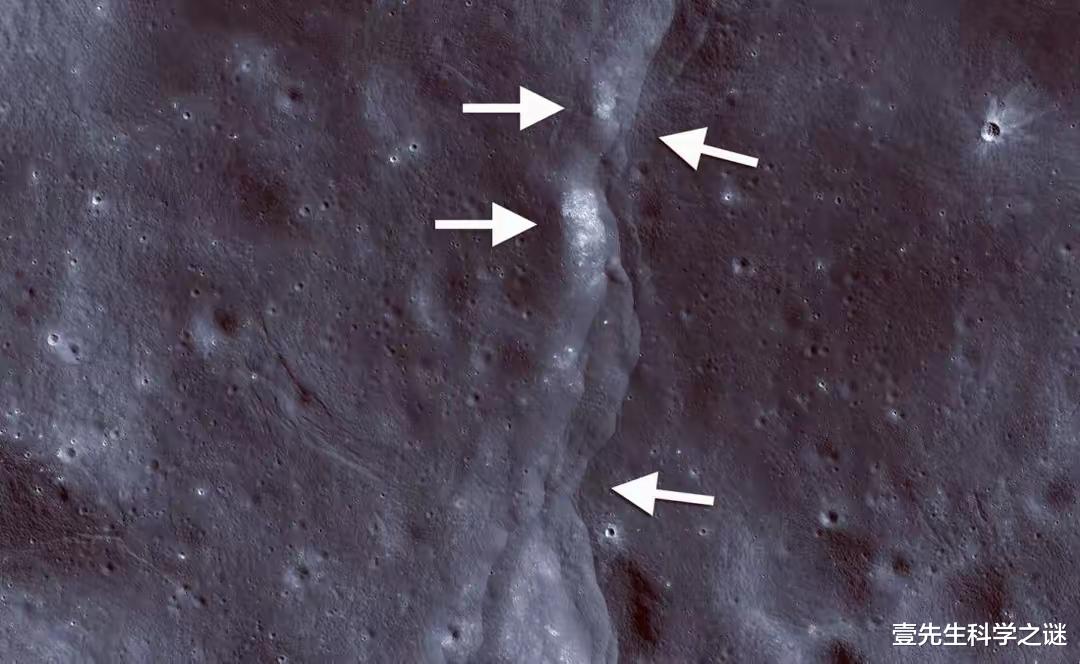

科學家們注意到這一現象,源于探測器在月球表面發現了大量的“逆沖斷層”。逆沖斷層是一種特殊類型的地質構造,表現爲岩石層在垂直于斷層面的方向上發生了位移,使得較低的岩石層被推移到了較高的岩石層之上。這種斷層結構的形成與地殼的擠壓過程密切相關,當地殼受到來自兩側的水平壓力時,岩石層會受到擠壓,並在壓力作用下沿著較弱的岩石層或已存在的斷層滑移。在這個過程中,斷層相對較高的一側會向上移動,而相對較低的一側則會下沉或保持不變,最終形成逆沖斷層。

月球表面的逆沖斷層分布廣泛,數量衆多,這表明月球的地殼正在經曆強烈的擠壓作用。科學家們認爲,這種擠壓作用可能源于月球內部的冷卻和收縮。月球作爲地球的天然衛星,其內部岩石和礦物在長時間的宇宙輻射和太陽風作用下會逐漸冷卻,導致月球的體積逐漸縮小。這一過程雖然緩慢,但卻足以在月球表面形成大量的逆沖斷層。

月球變小的現象對我們理解月球的形成和演化具有重要意義。通過對逆沖斷層的深入研究,科學家們可以進一步揭示月球內部的結構和成分,以及月球在曆史上的地質活動。此外,月球的收縮現象也可能對月球的引力場和軌道運動産生影響,從而進一步影響地球與月球之間的相互作用。

當然,月球變小的現象仍有許多未解之謎。例如,月球內部的冷卻和收縮過程是如何進行的?這種過程是否會對月球的其他地質特征産生影響?這些問題都需要科學家們進一步的研究和探索。

來自月球探測器的高精度地形圖和表面圖像爲我們揭示了月球表面一個令人驚訝的現象——大量逆沖斷層的存在。這些斷層大多位于月球表面的淺層,長度從幾十米到數千米不等,爲月球的地質研究提供了全新的視角。

逆沖斷層,這一在地球上並不罕見的地質現象,通常與地殼的運動和擠壓密切相關。然而,月球作爲一顆地質活動早已停止的星球,其表面出現如此多的逆沖斷層,無疑給科學家們帶來了極大的困惑。這些斷層是如何形成的?它們又爲何會大量出現在月球表面?

根據探測器傳回的數據,科學家們對這些逆沖斷層進行了深入的分析。令人驚訝的是,這些斷層中竟然有不少是在相對較近的地質曆史時期形成的。這意味著,在月球看似沉寂的表面之下,可能隱藏著某種未知的地質活動。

這些“年輕”的逆沖斷層數量高達3500多個,它們的存在不僅挑戰了我們對月球地質活動的傳統認知,也爲我們提供了一個全新的視角來審視月球的形成和演化。那麽,這些斷層究竟是如何形成的呢?

科學家們提出了多種假說。有人認爲,這些斷層可能是月球形成初期遺留下來的痕迹。大約45億年前,月球在巨大的撞擊下形成,其內部充滿了熱量。隨著時間的推移,這些熱量逐漸散失,月球內部的岩石層也在這一過程中發生了擠壓和變形,從而形成了逆沖斷層。

也有人認爲,這些斷層可能與月球表面的溫度變化有關。月球表面晝夜溫差極大,這種溫度的變化可能導致岩石層的熱脹冷縮,進而引發斷層的形成。

還有一種觀點認爲,這些逆沖斷層可能是由月球內部的潮汐力引起的。月球在圍繞地球旋轉的過程中,受到地球的引力作用,這種引力可能導致月球內部的岩石層發生形變,形成斷層。

盡管這些假說都有一定的道理,但科學家們仍需進一步的研究和驗證才能確定這些逆沖斷層的確切成因。不過,無論這些斷層的形成原因如何,它們的存在都爲我們提供了更多關于月球地質活動的信息,也爲未來的月球探測任務提供了新的目標和方向。

大約45億年前,宇宙中的一顆大小類似于火星的天體,以驚人的速度沖向原始的地球。那一刻,整個太陽系仿佛都爲之顫抖。撞擊的瞬間,爆發出耀眼的光芒,猶如一顆新星在宇宙中驟然升起。巨大的沖擊力使地球表面瞬間熔化,岩石和塵埃被抛向高空,形成了壯觀的火焰和煙霧。

撞擊産生的碎片四處飛濺,其中一部分在引力的作用下開始聚集。這些碎片在宇宙中相互碰撞、融合,逐漸形成了一個新的天體——月球。這個過程中,月球內部充滿了由于撞擊和聚合過程産生的熱量,猶如一個熾熱的火球,在宇宙中孤獨地燃燒。

想象一下那幅畫面:宇宙中,一顆巨大的天體撞擊地球,爆炸産生的碎片如同煙花般絢爛,卻又充滿了恐怖和毀滅。而在這混沌之中,一個新的天體——月球,正悄然誕生。它的誕生不僅改變了地球的面貌,也爲後來的生命演化提供了可能。

這場天體碰撞的恐怖程度和威力之大,遠遠超出了我們的想象。它不僅是月球形成的原因,也是地球曆史上一場重要的變革。這場撞擊不僅塑造了月球的形態和內部結構,也對地球的氣候、生態和生命演化産生了深遠的影響。

隨著時間的推移,月球的內部溫度逐漸降低,其變化過程不僅揭示了月球內部的物理狀態,還影響了月球表面的地質活動。

月球沒有像地球那樣的大氣層,這使得其內部的熱量無法得到有效保留,散失得極爲迅速。經過數十億年的冷卻,月球內部的溫度如今已經降至極低的水平。這種溫度的變化對月球的地質結構産生了深遠的影響。

有些人或許會認爲,既然月球內部溫度已經如此之低,那麽月球上應該已經沒有地質活動了吧?然而,事實並非如此。盡管月球內部的溫度已經很低,但仍舊有一部分熱量殘存,這些熱量在月球內部引發了微妙而複雜的地質變化。

月球的體積在溫度降低的過程中不斷縮小,這是一個由熱脹冷縮原理導致的自然現象。隨著體積的縮小,月球的內部結構發生了擠壓,這種擠壓作用使得月球的地殼發生了變形,進而形成了逆沖斷層。逆沖斷層是月球地質活動的重要表現之一,它揭示了月球內部結構的複雜性和動態性。

爲了更直觀地理解這一過程,我們可以將其類比爲葡萄幹的變化。飽滿的葡萄在曬幹的過程中,由于水分的流失,體積逐漸縮小,表面出現褶皺。月球的變化與之類似,只不過它是在數十億年的時間尺度上發生的。

據相關研究顯示,月球的縮小速度並非我們想象中的那麽劇烈。通過分析探測器發回的“年輕”逆沖斷層的分布、長度、方向和形成時間等數據,科學家們估算出,在近幾百年的時間裏,月球的周長僅僅縮小了大約46米。這一數字相較于月球龐大的體積而言,無疑是微不足道的。然而,正是這細微的變化,揭示了月球內部結構和演化的奧秘。

月球的縮小,實際上源于其內部冷卻過程中的物質收縮。月球內部由岩石和金屬構成,隨著時間的推移,這些物質逐漸冷卻固化,導致月球體積的微小收縮。雖然這一過程極爲緩慢,但它卻是月球自然演化的一部分,持續不斷地改變著月球的形態。

然而,我們不必過于擔心月球的未來。科學家們預測,在未來,月球變小的趨勢仍將繼續存在,但變小的速度將會進一步降低。當月球內部徹底冷卻之後,其體積將趨于穩定,不再發生顯著的變化。這意味著,盡管月球正在緩慢地變小,但它的變化速度是如此之慢,以至于我們幾乎無法察覺。

月球的緩慢縮小之旅,雖然看似微不足道,卻爲我們揭示了宇宙中天體的演化規律。它告訴我們,即使是看似永恒不變的天體,也在不斷地經曆著細微而恒久的變化。這種變化或許微不足道,但卻構成了宇宙萬物生生不息、永恒演變的壯麗畫卷。

自古以來,月球與地球的關系就猶如一對相互依存的舞伴,在浩瀚的宇宙中共同演繹著生命的贊歌。月球作爲地球的唯一自然衛星,對地球生命進化的影響深遠而重大。它不僅影響著地球的氣候、潮汐和生態系統,更是地球生命得以安穩進化的重要保護者。

月球對地球的潮汐現象起到了關鍵作用。月球的引力牽引著地球的水體,形成了我們熟悉的潮汐現象。潮汐的漲落不僅影響著海洋生物的生存和繁衍,還間接地影響著陸地生態系統的平衡。通過調節海水的溫度、鹽度和營養物質分布,月球爲地球的生命體系提供了一個穩定的海洋環境,爲生命的誕生和進化提供了可能。

月球的存在還緩解了地球受到的太陽輻射。月球作爲地球的天然屏障,能夠在一定程度上遮擋來自太陽的高能輻射,減少了地球生物遭受輻射傷害的風險。同時,月球的引力還影響了地球的氣候系統,使地球的氣候更加穩定,爲生命的繁衍提供了有利的氣候條件。

月球還對地球的自轉速度和軸傾角産生了影響。月球的引力導致地球自轉速度逐漸減緩,使得地球的自轉周期逐漸延長,爲生物適應環境變化提供了更多的時間。同時,月球的存在也穩定了地球的軸傾角,使得地球的氣候和季節變化相對穩定,爲生物的生存和繁衍創造了良好的環境。

更值得一提的是,月球還爲地球提供了天文觀測的便利。月球的盈虧和位置變化影響了地球的夜間光照,爲生物提供了重要的生物鍾信號。同時,月球表面反射的陽光也爲地球提供了豐富的光熱資源,爲生物的光合作用等生命活動提供了能量來源。

然而,月球對地球生命進化的保護作用遠不止于此。作爲地球的天然屏障,月球還能夠抵禦外來天體對地球的潛在威脅。月球表面布滿了隕石坑,這些都是月球爲地球抵擋小行星和彗星撞擊的見證。月球的存在大大減少了地球遭受天體撞擊的風險,爲生命的延續提供了重要的保障。

當我們擡頭仰望夜空,那輪明亮的月球總是引人遐想。它的表面並非光滑如鏡,而是布滿了密密麻麻的隕石坑,這些隕石坑是月球億萬年來曆經無數次隕石撞擊留下的印記。它們的存在,不僅揭示了月球的滄桑曆史,也讓我們不禁思考:如果這些撞擊發生在地球上,將會帶來怎樣的後果?

月球的隕石坑,大小不一,形狀各異。有的坑洞深邃,仿佛能吞噬一切;有的則相對較淺,但仍然清晰可見其邊緣的銳利與規整。這些隕石坑是月球表面最顯著的地理特征之一,它們記錄了月球與宇宙間無數次的親密接觸。每一次撞擊,都是一次對月球的考驗,也是一次對地球潛在危險的預警。

想象一下,如果這些隕石坑撞擊的不是月球,而是地球,後果將是災難性的。巨大的撞擊力將引發強烈的震動,甚至可能引發地震和火山爆發。撞擊産生的碎片和塵埃將彌漫在大氣中,遮擋陽光,導致地球進入長期的寒冷和黑暗。撞擊還可能引發海嘯、氣候變化等一系列連鎖反應,對地球的生態系統和人類文明造成毀滅性的打擊。

月球的存在,就像地球的守護神一般。它以其堅固的外殼和龐大的體積,爲地球抵擋了無數次的宇宙撞擊。可以說,沒有月球的保護,地球或許早已變得滿目瘡痍。月球的存在,不僅爲我們提供了欣賞夜空美景的機會,更爲我們提供了一個安全的屏障,讓我們能夠在相對安穩的環境中繁衍和發展。

然而,盡管月球爲我們提供了這樣的保護,我們也不能忽視宇宙中的潛在危險。隨著科技的進步,人類對宇宙的探索越來越深入,我們也逐漸認識到宇宙中的不確定性和危險性。

看了一個受公轉影響月球真在逃離地球,然後又出來一個受地球引力月球又在慢慢靠近地球潮汐加強了,,,現在又出來一個輻射和太陽風把它吹小了! 現在連貫一下,月球受太陽風影響月球質量變小導致月球慢慢遠離地球,但是又受地球引力作用又把它拉了回來[笑著哭][笑著哭][笑著哭][笑著哭][笑著哭]