每年正月十五的夜晚,是一年當中的第一個月圓之夜,因古人將夜稱之爲“宵”,正月爲農曆元月,因此正月十五又被稱爲“元宵節”,又稱上元節、小正月、元夕、燈節,是中國春節年俗中最後一個重要節令,過了這一天,就表示年真正地過完了。

“元宵節”不僅在中國是十分重要的民俗節日,在亞洲的其他國家也有隆重的民俗活動,關于元宵節的習俗在各地也不盡相同,但無一例外都會十分隆重精彩。除了挂燈、觀燈、賞燈、鬧燈,還有舞龍、舞獅、放煙花、踩高跷、劃旱船、扭秧歌、猜燈謎等各種民俗活動,組成了元宵節豐富多彩的過節方式,也無疑使得這一節日成爲了一年中最熱鬧的節日之一。

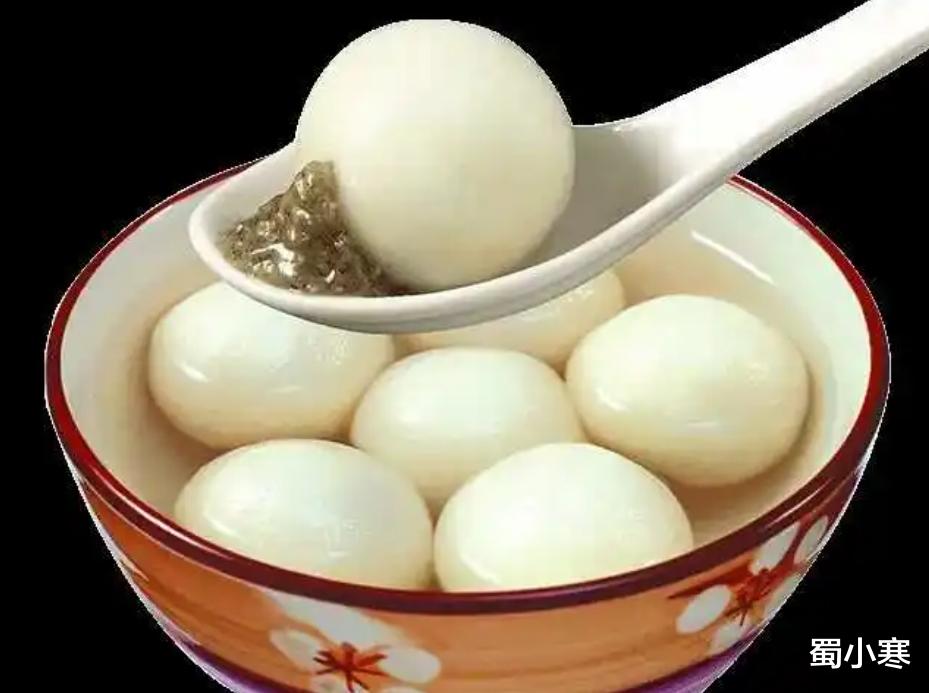

1、吃元宵

“正月十五吃元宵”,在中國具有悠久的曆史。元宵有的地方又稱爲湯圓,以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黃桂、核桃仁、果仁、棗泥等爲餡,用糯米粉包成圓形,可葷可素,風味各異。可湯煮、油炸、蒸食,有團圓美滿之意。

相傳漢武帝時宮中有一位名叫“元宵”的宮女,因長年幽于宮中無法得見家中父母與妹妹,長期思念郁積于心不得纾解,意投井自盡,被大臣東方朔所救。爲了幫助其與家人團聚,設計向漢武帝奏請由“元宵”姑娘再正月十五這天做很多火神愛吃的湯圓,由全體臣民張燈供奉,以阻火神火燒長安,“元宵”姑娘終于得以與家人詳見。從此,漢武帝下令以後每年正月十五都要包湯圓供奉火神,因元宵包的湯圓最好,所以人們把湯圓又叫做元宵。

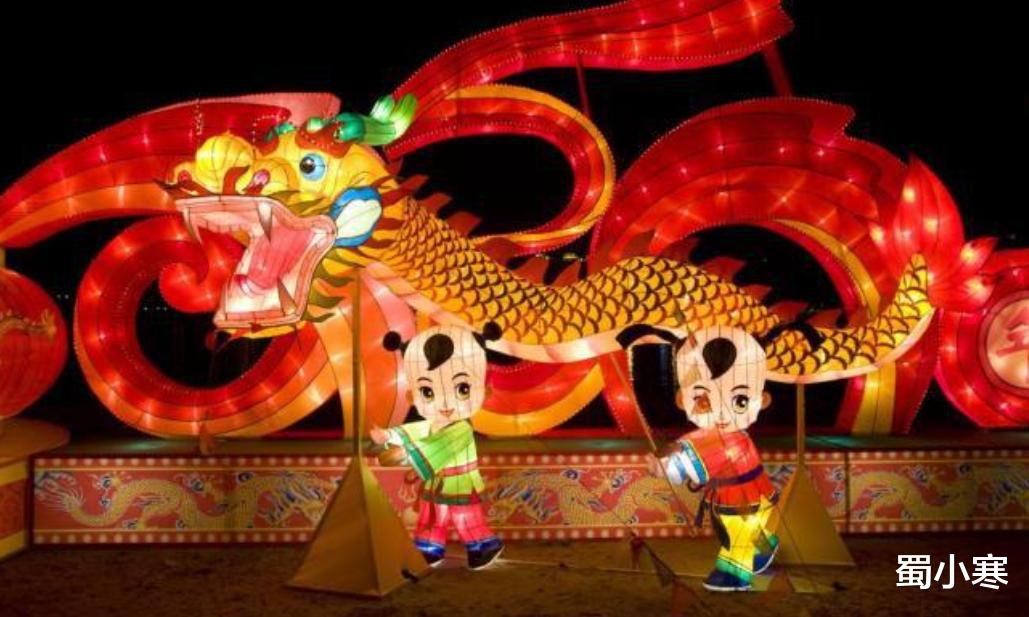

2、賞花燈

元宵節也稱燈節,元宵賞燈的習俗始于東漢,興盛于隋唐時期,更是在明朝時達頂峰,曾一度達到“家家燈火,處處管弦”的空前盛況,是宮廷與民間共同狂歡的一場盛世。到了清代,滿族入主中原,宮廷不再辦燈會,民間的燈會卻仍然壯觀。這一習俗一直在民間流傳著,沿襲至今。四川自貢的燈會,更是以其富有個性的文化品位和藝術魅力,被譽爲“天下第一燈”。

在古時的民間,“燈”有保平安、祈福順的寓意,點燃燈火還有照亮前程之意。有的地方又因“燈”與“丁”字的發音相似,燃燈還有“添丁求子”之意。

3、猜燈謎

元宵節裏,在觀賞各種美麗的花燈的同時,猜燈謎也是一項廣受歡迎的活動。

燈謎最早是由謎語發展而來的,將謎語懸之于燈,供人猜射,則開始于南宋時期。花燈的所有者,提前將寫好的謎題展示在花燈上,任人猜度,猜中者猜出並找花燈所有者確認後,可領取一份對應的禮品。這一活動,既可以啓迪智慧,又迎合了節日氣氛,十分富有情趣和智慧,因此很快流傳開來,並一直流傳至今。

4、舞獅子

“正月十五鬧元宵”,元宵重在一個熱鬧,而最熱鬧的莫過于舞獅子、耍龍燈和踩高跷了等一系列民間活動。

舞獅子是一項十分優秀的中國民間藝術,民間諸多重大活動或節日,都少不了它的身影。這一習俗始于三國時期,在南北朝開始流傳開來,至今已有一千多年的曆史。

5、舞龍燈

在中國,龍一直具有十分崇高的地位,作爲“四靈”之一,龍是是能給人們帶來風調雨順、四季平安的神物,古人常用舞龍燈的方式來祈求平安和豐收。

舞龍燈起源于中國的傳統舞蹈,包括紮龍、紮燈、繪龍、唱龍歌、練龍舞等環節,是一項規模宏大的集體運動。舞龍燈這一活動,最早記載于西漢董仲舒的《春秋繁露》,在漢代時便已經非常普遍,在唐宋時期,表演形式和技巧更加完善。經過千百年的發展和改進,目前這一活動更加活潑生動。

看了這麽多元宵的習俗,那麽,你們那裏有哪些呢?

(注:本文圖片來自網絡,如有侵權請聯系刪除)