1934年的新年,日本某地工人集在紅旗下,迎接新的一年來到。紅旗會是日本工人運動中一種傳統的集會,每到新年,工會會員便集在工會紅旗下,互相談論各人的抱負,互相鼓勵鬥志。

人群中,有個二十五歲的青年工人說話了。他那陰沉的面孔,醬色的皮膚,一看就知道是經過生活的磨煉的。下面就是他的自述。

在我生活的二十五年中,最叫我悔恨的,就是我害死了我的親爹。說是這麽說,可不是我親手害的,慢慢往下聽吧!

我爹自然是個窮人,起先是種莊稼的,可是租子太重,人口又多,再加上意外的天災人禍,孩子越來越多,債是越欠越多,最後沒辦法,只得跑到煤礦上去找活路。

上煤礦的當然不只是我爹一個人。附近的窮莊稼人去了很多,幹的是推車工,就是從坑底向外推煤車的活,一天工錢一塊五毛。

可是,正像其他煤礦工人的命運一樣,我上小學五年的時候,我爹一不小心,讓煤車壓在底下,成了瘸子回來了。

這時,留在家裏的弟兄中,我算是老大了,下面還有五個弟弟妹妹。本來就靠我娘、我和妹妹租那麽一點地養家糊口,我爹不但沒掙錢,反倒要錢喝酒,這可把我和我娘愁死了。

我是個天生的孝子。我每天上學回來,便到村旁河邊上去掏石子,裝滿一馬車可得七毛錢,靠幹這種活,喝稀的,啃芋頭,總算一天三頓有得吃了。

可是,我那個酒鬼老子,當我和我娘不在的時候,不管破爛也好,什麽也好,拿出去三文兩文地賣掉,統統灌了燒酒。

賣光之後,又跑到河邊上來,一巴掌推倒我和我娘,不管錢包裏有錢沒有,搶了就走。

我娘心腸軟,總是原諒我爹;我呢,學校的先生告訴我,要對老人孝順,所以雖然氣得直哭,也還是忍著,掙錢來養家。

就這樣,我念完了小學五年級,升上了六年級。那年春天,當地數頭份的大地主,一個叫什麽子爵老爺的人,在我們學校院子裏,給他祖先立了一座紀念碑。

進行祭奠式的時候,我是學校最高的六年級生,而且是個級長,又是被人恭維爲“神童”的,所以就讓我代表學生讀了祝詞。

說來可笑,當時我可真高興得昏頭昏腦啦。你想想看,平常連看也不容易看到的貴族老爺,竟誇獎我是出名的孝子,還親手賞了我一盒點心哩!

我像神魂出了竅似的,興匆匆地從學校回家,一面走一面相好好用功,將來當個大人物—哦,是當海軍大將呢,還是當大臣呢?

我這麽胡思亂想地走著,剛好走到方才賞給我點心的那個貴族老爺的山腳下,忽然聽到竹林裏有“捉賊”的喊聲。

我嚇了一跳,站住了。只見從竹林裏跑出一個人來,看山的緊跟在後面追。那個賊到底被捉住了。他偷的筍叫人奪了下來,兩個看山的把他反剪兩手綁了起來。

啊,這不是我爹嗎?一開頭,我什麽也說不出來。我爹的臉被抓破了,成了個血葫蘆,加上酒瘾在身,又挨了打,渾身哆哆嗦嗦地抖個不停。

我哭呵喊呵,在地上叩響頭呵,求那兩個看山的放了我爹。但是那兩個對主子盡忠報效的奴才毫不理會,他們推開我,把我爹帶到警察那兒去了。

我一點也想不透,我剛從子爵老爺手裏得到賞賜,現在還捧在手裏呢,可是我爹卻偷了他家的筍,叫看山的給抓走了。這是個什麽問題呢?

回到家裏,我把爹被抓的事告訴我娘,兩個人抱頭痛哭了一場;哭呀哭的,我恨起這個酒鬼老子來了,我討厭他。

我想到我在村裏的孝子名聲,從貴族老爺手裏得到賞賜的榮譽,將來的“榮達發迹”,都會因爲這個灌黃湯的“賊老子”完蛋了,想到這些,我決心要我爹改邪歸正,要他戒酒。

我和我娘兩個人到警察所去。那個警官老爺平常總是裝出一副笑臉,從我家園子裏弄些靑菜什麽去的,今天竟翻臉不認人,打起官腔來了。

我娘又賠了一車籮好話,可是不管用。正在這時,忽然來了一個電話,警官的態度馬上改變了。原來子爵老爺有話,看在我孝順的分上饒了我爹了。

我眞是感激不盡,甚至想:爲了報答子爵老爺的恩情,就是要我豁出生命去也行。當我從拘留所把我爹領回來時,我更下定決心,要使這個酒鬼老子改邪歸正。

我和我娘商量了一下,買回一毛錢的燒酒,把瓶子放在哼哼

本來我爹的身子骨就已經很虛了,現在挨了一頓打,又在拘留所關了一夜,塌下去的兩只眼睛更深了;他哆哆嗦嗦地抓起瓶子,把酒倒在碗裏,咕咚咕咚就灌下去了。

我,開口了:“爹,這可是最後的酒啦,喝完了,就戒掉吧:我拚命用功,作個有出息的人。只要你戒了酒,好好在家呆著,我用上功,不管什麽樣的大人物都能當成的!”

我這麽一勸,我爹開頭好像沒聽進耳去,等到最後一滴酒舐個幹凈之後,看我還在絮叨,他把鈴铛眼咕噜一轉,瞪著我說:“誰說要你有出息?大人物還不都是賊一樣的家夥!”

我吃了一驚,心想:這個老子可具是打心眼裏變歪啦。我于是更加勁地勸說起來,這回我爹真發火啦:“想當什麽大人物,那是比賊還壞的一群狗男女!畜生!”

他哆裏哆嗦地從被窩裏爬起來,摸起旁邊的一根粗旱煙杆,就朝我的頭上打來,一邊說:“種地受他媽的地主的氣,在煤礦受監工和公司的氣,回家來,你這鼻涕鬼還說三道四!”

我抓住我爹的一只胳膊,還想說些道理,但是啪地一聲,旱煙杆打在我的頭上折斷了。我因爲太疼了,抱著腦袋向下一趴。就在這時,我爹喉嚨裏發出了嗚嗚的怪聲。

我還沒留意,我娘卻發出一聲狂叫,撲到我爹身上去了。

推呀,搖呀,大夥一齊哭哭啼啼地撲在爹身上。我娘像瘋子似地捶他的背,叫喚著,可是我爹一下子就翻了白眼了。我在旁邊看著,像傻子一樣。

鄰居們幫了幾把手,我和娘才把我爹的棺材擡到村外的亂墳崗上葬了。我什麽也弄不懂到底是我爹不好,還是我錯了?

我每天想著我爹臨死前說的話。這些話像個悶葫蘆,越想越覚得話裏有話,想不透。我對學校,已經覚得沒什麽意思了。不要說用功,連跟別人開口講話也覚得厭煩。

我仔細把我爹的一生想了一下:他年輕時候是個勤快人,到煤礦去以前,是個很上勁幹活的;可是幹哪,幹哪,怎麽也勝不過窮神,于是他才變成這樣。

我爹的死,對我是個很大的打擊。從此“神童”成了呆子,我成了個不愛開口的陰沉的小鬼。

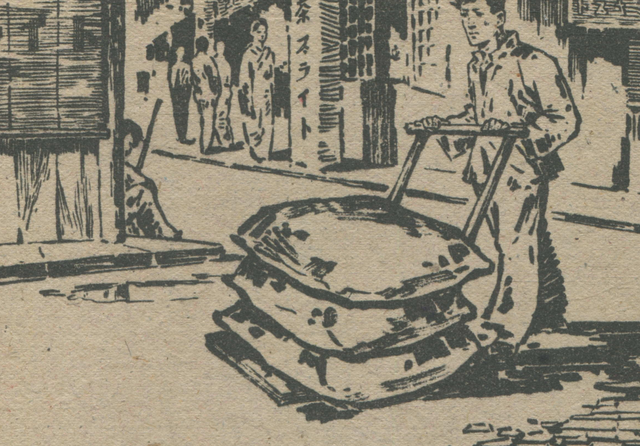

十五歲那年,我被送到街裏一家鋪子去當學徒。每天給買主送米啦,看鋪子的門啦,看掌櫃家的小孩子啦,什麽苦差事都幹到了。我像丟了魂似的,完全像個傻子。

後來心神總算定下來了。我的人生——也開始多起事來啦:十七歲那年,我和那家米鋪的一個叫做阿關的使女認識了。

阿關也是被家裏扔出來的,所以我們倆很說得來,如果有誰挨了掌櫃的黑,那麽另一個總得要來安慰一番。

她長得很白,塌鼻梁,細眼睛,說不上怎麽漂亮,可是“醜八怪也有青春妙齡”啊!有時候她梳上個什麽發髻,就在樓下使女住的房間裏偷偷地給我看。

那半年過得很高興。我這個“厭世和尚”,卻把個和尚頭故意像披髪頭陀似地留了起來,還捺上叫做發臘的那種玩意兒!這些地方,正是人生的春天呢!

我們雖然知道窮日子是多麽不好過,可是還像飛蛾投火似的,商量建立一個“窮窩兒”的事。我們打算在這裏拚命幹到二十三歲,把零用錢積攢起來,然後結婚。

我們兩個人在樓梯下使女住的房間裏,望著滿是黑灰的頂棚,一想到未來,就像看到天國似的。看來,人也是容易滿足的呢!

我們倆十八歲那年春天,我的頭發養得似乎像個樣子了;就在這時候,有一天,一個自稱是阿關的叔父的人,到米鋪來了。

看樣子,他有四十多歲,像個遊手好閑的;長相也很凶,說話哇啦哇啦的那種派頭,一看就知道是常走江湖的人。

我問阿關,她說叔父是有一個,可是會面還是頭一次。我有點懷疑。

到了晚上,阿關跑來跟我說,她要同叔父一道去買東西。她一面說,一面匆匆忙忙跑出去,攆那個在店鋪面前等著她的“叔父”去了。

我再沒有往深處懷疑,關了店門,爬上閣樓就睡了。睡了一覚醒來之後,聽聽,阿關好像還沒有回來似的。我想:這可奇怪啦!

第二天早晨,我到廚房裏去,不見阿關,卻看到老板娘背著孩子在燒飯。我問阿關到那裏去了,老板娘作出一副下流的笑臉,說出了阿關被賣的消息。

我真是又急又恨,一口氣跑到掌櫃面前,把我要和阿關結婚的事跟他說了。那個掌櫃,開頭還仿佛有點吃驚地聽著,末了卻哈哈大笑起來。

我是一往情深的。我問阿關大概會被賣到什麽地方去。那個禿腦袋家夥,眼睛擡也不擡,說聽昨晚那個人的口音,像是長崎島原一帶的人。

我也摸不清島原在哪兒。可是,初戀那個勁兒啊,簡直叫我什麽都不顧了。那天一整天,活也沒幹,等到深夜,我就從米鋪跑出來,只帶了一點零用錢就上路了。

我一路癡心妄想:她恐怕正在流著眼淚等著我呢!我在火車上顚簸了一番之後,又在船艙裏嘔吐了一陣,好不容易才到了島原港。

可是,哪裏會像我想象的那樣:這裏跟我出生的村子不同,井不是只有一二百戶人家的地方啊:我挨門挨戶地串了一遍,哪裏找得到她!

轉了一天又兩個晚上,阿關的住處還是像在雲裏霧裏一樣。零用錢花光了,米鋪也回不去了,我站在港口,走投無路,具有點想跳下海去。

第二天早晨,我想找碼頭上站崗的警察想想辦法,可是一想:那麽一來,他們一定會把我送回米鋪或者老家去的,于是我便跑到職業介紹所裏去了。

運氣還好,當天就找到了幹活的地方。“老天爺餓不死瞎家雀”,我可真高興哪!

可是,到了幹活的地方一看;哈哈,要照這副樣子,的確什麽時候都找得到活幹。那個廠叫島原大島綢公司。工人們三頓吃的都是糙米飯,榮呢,每餐是腌蘿蔔和大醬湯。

早晨五點起床,得整整幹十三小時活,晚上九點電燈一滅,不管願意不願意,你得睡覚。那怕一家有八口,也都擠在一間小房裏。

工錢更加低得可憐。一個獨身女工,于一年才掙三、四十塊錢。可是公司把職工的糞尿賣給當地老鄉,每一個人一年就可收兩塊五毛錢!

工廠的織機跟普通的不一樣,織那些值錢貨的,都要同時操縱三十根以上的梭子才行。女工們繃緊消瘦蒼白的臉,緊張地來往投梭。出名的大島綢,原來是壓榨了工人的血汗織成的啊!

我幹的活是給染綢絲的打下手,把捆成一把把的綢絲,放到叫作大島黏土的一種茶褐色的泥裏,埋起來揉呵揉呵,然後拉出來再埋上,就像幫泥水匠幹活似的。

不久,我認識了一個叫做松田的人。他是工廠食堂裏燒飯的火俠,是個很豪爽的年輕人。

我和他常常一道溜出宿舍,到海邊上去蹓跶。最初他不肯吐露他的過去,後來他才告訴我,他曾經在東京的學校裏搞階級運動,被開除了的。

有一天晚上,我跟他談起了我愛上的女人被人賣了的事,和我那個酒鬼老頭臨死的事。他思索了一會,說:“都一樣啊!無産階級都叫那幫家夥給捆住了手腳!”

無産階級這個字眼,我還是頭一次聽到,我問他,那是什麽意思?我要是叫人捆住了手腳,那麽捆的人是誰?他只笑笑,叫我好好想一想。

從此,這個問題粘到我腦子裏,每天想:我爹爲什麽那樣死啦?阿關爲什麽叫人販子給帶走啦?我爲什麽像條野狗似的,連個落腳安身的奔頭都沒有?

有時松田沒有時間,我就一個人到海邊去,呆呆的望著那黑色的山脈。海的那邊,就是我的家鄉。我娘是怎樣在對付那窮日子呢?四個弟弟妹妹,是不是能每天喝上稀的呢?

那次以後,我對松田格外親近起來了。他借給我各種各樣的小冊子,還給我解釋看不懂的字句。這些書使我開了竅,幫助我想通了過去沒有想通的事情。

不久,我跟松田成了像親兄弟似的“同志”了。後來廠裏有個叫源藏的,和同松田要好的一個叫阿花的琉球姑娘,也跟我們站在一起。于是我們四個人就每天開會。

松田沒有在工廠裏搞運動的經驗,所以我們的幹法很幼稚。我們沒有去注意工友們的不滿情緒,而是主覌地去想著搞罷工。

我們秘密的印了很多傳單,內容只是一般提到廠主發了大財,我們應該組織工會、舉行罷工之類。對廣大工人急迫地要求改善夥食、增加工資、縮短勞動時間等問題,一點也沒有提到。

源藏和阿花把傳單散發到工廠的宿舍裏,松田和我把傳單帶到附近的紡紗廠和食品工廠去。事情進行得很順利,誰也沒有被捕。

第二天早晨,我們磨拳擦掌地等待工人行動起來,可是上工以後,連一點動靜也沒有,工廠裏就好像根本沒散過什麽傳單一樣。

我們有點泄氣了。第二天晚上又在海邊公園集會商量了一番。四個人卻沒有想到應該就工友們的具體不滿去提出問題,反而決定把抗議工人待遇低劣等傳單,散到街上去。

我們作了分工。我負責港町一帶。我拿著漿糊、刷子,胳肢窩裏夾著傳單,抱著天不怕地不怕的幹勁,不管牆壁也好,電線杆也好,到處張貼起來。

兩個便衣特務發現了我,我和他們幹了一場,到底給抓住了。我被關進了拘留所,因爲跟警官頂咀,又挨了一頓毒打。

那天晚上,松田也被抓進來了,關在我蹲的班房的隔壁。我有點悲觀了。因爲頭一次被關進這種“豬圈”,心裏沒有底呀!

可是,我和關在同一班房裏的一幫人一點點熟識起來了,而且也學會擺布看守警察的竅門了。

正當我拘留期限將要滿的前三、四天,忽然旁邊班房裏傳來 女人的哭聲,聽說新關進來了幾個暗娼。

我因爲沒有事做,便借著上廁所的由頭,想去看看。去的時候,因爲光線很晃眼睛,沒看清楚。

回來的時候,又掃了一眼,我不由地叫喊起來了,三個女人中間,緊靠這面坐的那個,不就是阿關嗎?

阿關聽到有人喊她的名字,詫異地向我這面轉過頭來,開頭顯得很吃驚,大概沒有認出我來;接著現出一副哭喪的臉,“啊”地一聲站起來了。

然而這時我已經走過去了。如果多停留一息的話,警察的皮鞭馬上會落到我的頭上。

俗話說:“烏鴉叫,兩分飛。”以後我被移到另一個牢房裏去,而且第三天我和松田一道被放出來了。

那以後我再沒有見過阿關。想寫信也沒有地址。但是我認識到,受侮辱受損害的無産階級婦女也不只是她一個啊!我和松田又設法進了工廠,更積極地組織工人起來跟資本家鬥爭。

每當我和工人弟兄們一起行動的時候,我就想到,這就是在救被侮辱被損害的阿關,就是在救我那下落不明的哥哥姊姊,在救正在挨餓的老母親和弟弟妹妹,同時也是在繼承我那死去的父親的“遺志”。